El glifosato es el herbicida más usado en el mundo y también el más polémico. Vinculado durante muchos años a Monsanto y a los organismos modificados genéticamente, el uso (o no) del glifosato es una cuestión que va más allá de lo estrictamente científico y tiene profundas ramificaciones sociales, políticas y económicas.

¿Qué hay de cierto en lo que se dice el glifosato? ¿Es tan peligroso como parece?

El glifosato es el principio activo de numerosos herbicidas comerciales. Aunque ahora sabemos que fue sintetizado por primera vez en los años 50, no fue hasta 1970 cuando John E. Franz, un químico de Monsanto, descubrió sus efectos herbicidas. Con el nombre de Roundup, empezó a comercializarse en 1974. No obstante, el éxito de Roundup llegó a partir de 1994-96 cuando la misma Monsanto empezó a comercializar plantas genéticamente modificadas inmunes al efecto del glifosato. Esto permitía utilizar intensivamente el herbicida para eliminar las malas hierbas sin afectar el cultivo principal.

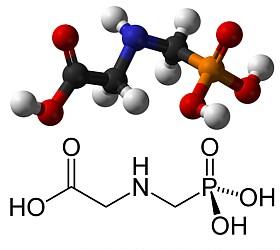

El glifosato inhibe la ruta de biosíntesis de aminoácidos aromáticos. Al ser ésta una ruta exclusiva de las plantas, prácticamente no tiene toxicidad en animales. Para que nos hagamos una idea, sustancias de uso común como la cafeína o el paracetamol tienen índices de toxicidad mayores que el glifosato.

Otra característica importante es que tiene una vida media muy corta (22 días) antes de biodegradarse en sustancias no tóxicas. Esto hace difícil que sus efectos acumulativos tengan un impacto significativo a medio-largo plazo.

La licencia para matar malas hierbas en la Unión Europea caducó para los productos que contengan este químico en junio de 2016, y las discusiones en Bruselas sobre si debe prorrogarse se alargan. Pero la renovación temporal —extendida entonces a falta de acuerdo— expira en diciembre. La Comisión Europea ha propuesto conceder un nuevo permiso de 10 años, pero la resistencia crece entre las dudas sobre su peligrosidad, acusaciones cruzadas y demandas.

Aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ve “improbable” la vinculación del glifosato con el cáncer en humanos, —y en eso se basa el Ejecutivo comunitario para proponer la renovación de la licencia— abundan las acusaciones en este sentido.

El proceso de ampliación de la licencia del glifosato está “en muchos aspectos secuestrado por el populismo”. Mientras numerosas organizaciones ecologistas y de otros ámbitos de la sociedad civil se oponen a esa prórroga y más de un millón de personas ha firmado una petición en ese sentido, Copa-Cogeca —la principal agrupación de productores agrícolas del continente— pide su mantenimiento. En un comunicado, han advertido del riesgo de dejar a los agricultores europeos en posición de desventaja frente a los extracomunitarios, y ha pedido confianza en la evidencia científica sobre la seguridad del glifosato.

Independientemente de la decisión comunitaria, los países, regiones o ciudades pueden vetar su uso de forma interna. En España, Barcelona lo prohibió en 2015 y la Comunidad de Madrid veto el año pasado su uso en las carreteras de su competencia. Francia (el mayor productor de alimentos comunitario), Austria y también Italia, son los únicos Estados de la UE que han manifestado públicamente su oposición a la continuidad del glifosato. Aunque París parece haber relajado su posición y se ha mostrado abierto a una renovación transitoria antes de su prohibición total.

El glifosato se ha convertido en el caballo de batalla de muchos grupos ecologistas. Es curioso porque gran parte de su éxito se debe a que inhibe específicamente una enzima de plantas, por lo que no tiene prácticamente toxicidad en animales. Otra ventaja es su escasa vida media en el suelo, biodegradándose en especies no tóxicas. Todo esto lo hace mejor que otras muchas alternativas mucho más tóxicos, algunas de las cuales siguen en uso. Otra ventaja es que la patente caducó en el año 2.000 por lo que su precio es más que asequible. Por si queda alguna duda, el IC50 (un parámetro que mide la toxicidad) del glifosato es menor que el de la cafeína o la aspirina.

No obstante, la estrategia alarmista y el marketing del miedo hace que la gente siga teniendo miedo por el uso de glifosato. Es cierto que el glifosato está en la lista de ‘probablemente cancerígenos’ de la OMS. Justo al lado de la carne roja o ser peluquero. Recordemos que la lista del IARC se elabora según el nivel de evidencia que existe y no sobre los efectos o riesgos que tienen las sustancias. Es decir, hay suficiente evidencia científica como para pensar que sea probable que la exposición al glifosato cause cáncer (1994). Como dijo la EFSA en Europa los pesticidas no están suponiendo un problema para la salud. Pero aún así, la desinformación genera un miedo interesado para unos, pero injustificado.

No está claro cuál es el criterio para eliminar unos productos y no otros más peligrosos. Este es, de hecho, el principal argumento contra la ‘guerra contra el glifosato’. La historia nos muestra como, a veces, se instalan estados de ánimo (o de histeria colectiva) que sin ser ridículos tienen un impacto muy importante en la vida de las personas.

Castellano

Castellano English

English Français

Français